石油为什么会以“桶”作为单位,一桶石油有多少公斤?

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|徐 来

编辑|徐 来

《——【·前言·】——》

一桶石油到底有多重?为什么明明是液体,却用“桶”来计量?

这背后藏着一整套历史惯性、技术标准和美国资本的算盘,可以说是全球能源格局的一张旧地图。

历史起源——从威士忌酒桶到石油容器

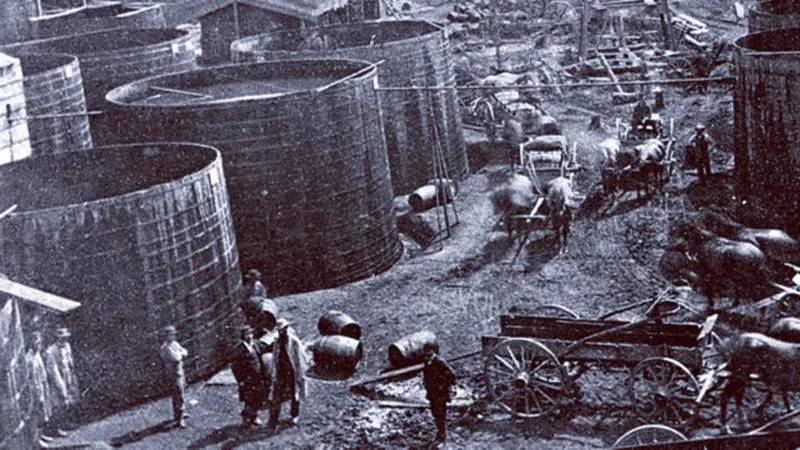

一切得从1859年讲起,在美国宾夕法尼亚州的泰托思维尔,埃德温·德雷克钻出了世界上第一口真正意义上的油井。

油一冒出来,问题就来了——装什么里面?

没人提前准备桶,没人提前定义体积,最初的采油工人满地找容器,用什么都行——酒桶、鱼桶、葡萄酒桶,全看手边有什么。

常见的就是威士忌酒桶,这种桶不大不小,方便搬运,有现成的木匠能造,当时在美国到处都是。

展开全文

葡萄酒桶和威士忌桶,就这样成了第一代“石油桶”。

你以为这只是应急?不是,这一用就是几十年。

酒桶和油,本来风马牛不相及,却在19世纪中期硬生生捆绑到一起,只因那几年美国油田爆发式增长,没人有时间设计专门的储油容器。

这就像一场行业临时拍板的“投票”。

你用桶,他用桶,整个油区都用桶,最后桶就成了“默认设置”。

当时的桶并不标准,大的60加仑,小的30加仑,还有人用水桶,形状千奇百怪,结果造成一个严重问题:交易混乱。

有人卖40加仑一桶,有人只给你38加仑,油贩子之间扯皮不断,买家一脸懵逼,谁也说不清到底谁亏谁赚。

这个时候,运输效率被拉出来当理由。

桶可以堆上马车,码进驳船,看似方便,其实非常浪费空间。

一个是桶自身重的问题;二来,是塔易破漏;三就是它很占空间;还有就是成本高。

油装桶后,有的漏,有的爆,铁皮桶还会锈蚀,用木头桶,一趟油路损耗能高达10%。

那时运输成本贵得离谱,光是运输一桶油,成本可能高过油本身。

美国早期的石油,全靠这种方式运出去,因为管道没修起来,罐车没造出来,马车+桶是唯一方案。

桶虽不完美,却因此成为油田,与市场之间的连接器。

人类历史上很多标准的确立,不是因为科学,而是因为“凑合用了太久”。

桶就是这样被用出来的标准。

你要问:那为什么不后来统一成“升”或者“公斤”?这事说到底,还得看谁说了算。

标准确立——美国石油工业垄断时代的影响

“谁控制标准,谁就控制游戏”,这句话放在石油行业,再贴切不过,统一“桶”的,不是政府,也不是科学家,而是洛克菲勒。

1870年,美国俄亥俄州成立了一家公司,名字叫“标准石油公司”。

没错,就是那个后来自带光环的巨无霸,由洛克菲勒亲手打造的石油帝国。

20年后,这家公司控制了全美90%的炼油能力、85%的运输管道、85%的油品市场和30%的原油开采。

洛克菲勒干什么?干三件事:控产、控价、控规则。

桶的大小和标准,就是他敲定的。

他没选择大桶,也没选小桶,而是定下了一个“中号”——42美制加仑。

为什么选这个数字?表面说是方便搬运、体积适中。实际上,这个数字有历史渊源。

早在14世纪英国,查理二世就对木桶做过标准化管理,其中就包括42加仑的“中桶”。

美国沿用了这一传统,到了洛克菲勒手里,这个老标准被钉死在石油交易合同上,每桶=42加仑,谁敢不认账,直接踢出市场。

于是,全美各地炼油厂、运输公司、交易所、保险行统统换用42加仑标准。

桶,正式变成了一种“系统语言”。

1944年,美国标准局干脆将油管规格也统一了。

油管直径4英寸,长度19.9英尺,装满刚好42加仑,这个设定进一步绑定了,管道运输和桶的换算。

标准石油主导了这一切,也掌握了国际市场的“语言权”。

到了1958年,国际标准化组织,终于出面确认了这个规则,宣布:“一桶石油=158.98升”,这个数值从此成为全球统一标准。

你说,一个威士忌桶,到底怎么能管全球贸易?这背后不只是技术演进,还有资本力量的投射。

全球市场照搬美国标准,因为谁拥有了石油流通权,谁就定了度量衡。

你看看今天,国际油价仍以“每桶”计算,布伦特原油、WTI原油报价,全部是“美元/桶”。

“桶”早就不是一个物理容器,它是石油贸易的门槛密码。

有人问:凭什么全球都得跟着这个标准走?小寻反问一句,凭什么美元能当世界货币?凭的就是你离不开它。

同理,桶也一样。你想参与国际交易?你得换算成桶。不然价格、运输、报关全乱套。

标准之所以能成为标准,往往是因为没人敢不用。

技术规范——一桶石油的精确重量与换算

统一了“桶”的体积,并不代表所有争议结束。

真正难的,是重量,桶是体积单位,石油又是液体,每种原油的密度不同,换成公斤自然也就不一样。

这就让“一桶等于多少公斤”成了一个动态问题。

先来看标准定义,一桶石油容量为158.98升,这是国际统一标准,也是42美制加仑的换算值。

可石油密度呢?没有一个固定值。

小寻查了多个产地原油的密度数据,发现浮动很大,轻质原油密度低,只有0.81公斤/升,重质原油能到0.95甚至0.99。

同样是158.98升,一桶轻质原油可能只有128公斤,而重质原油能超过142公斤。

这就出现了一个问题——国际贸易该怎么算价格?怎么统一单位?

于是,各国干脆约定一个“参考油种”来做基准。谁?沙特轻质原油。

这类原油API度数在34度左右,密度大约0.86公斤/升,折合下来,一桶约137公斤。

所以现在你看到的石油重量计算,大多数场合都会默认“一桶原油=137公斤”这个参考值,方便换算。

你要换成吨,也有现成公式,按照沙特基准油,一吨原油≈7.33桶。

也就是说,国际市场报价只要报桶价,你就能反推吨价,反过来也行。

这不是理论推导,而是实际操作标准。

欧佩克、EIA、IEA等机构发布的原油数据,全部按这个换算来走,全球期货市场的交割协议也以“每桶”计价,吨只是“单位换算项”。

小寻认为,这种“桶-吨-公斤”的多重映射,其实并不科学,却极其实用。它不是为了精准,而是为了统一语言。

你想一想,做国际交易,哪能每种油都重新标密度、算体积?不现实。

所以统一桶数,给个平均密度,直接拍板搞定。

有人可能会问,那用升不好吗?升也没错,问题是石油的销售链条里还涉及运输、储存、加注、报关,体积单位太精细,反而复杂。

而桶,简单、便于批量结算,利于标准化流程。

一桶是158.98升,这个数字你记住了就能横扫全球原油数据表。

不信你看,美国EIA的周度原油库存变动,永远用“万桶”起跳,没有公斤、没有吨,只有桶。

谁不懂桶,谁就听不懂能源报告。

现状分析——全球石油贸易中的计量差异与标准化

桶的地位已经确立,可全球市场的使用并不统一。

中国、俄罗斯、伊朗这些国家更习惯用吨。

尤其中国,能源系统从计划经济时代延续下来,所有油田、炼厂、管道设计参数全基于吨,报表统计、海关计量、铁路运输,全都是重量单位。

可一旦走出国门谈生意,马上要切换回“桶”,国际原油市场不认吨,只认桶。

欧佩克、英国BP、美国德州WTI全都默认用桶计价,这是规则,不讲道理的那种。

有人会吐槽:“桶都不用装油了,为啥还得坚持这种历史单位?”

小寻想说:这跟键盘上QWERTY布局一样,早就有更合理的方案,可历史惯性压根拦不住。

“桶”早就不是物理容器,而是全球石油产业里的“语言代码”。

你一张合同写“吨”,对方还得再折算成桶计算价格。要么你改,要么他改。最后你发现:大家统一用桶,最省事。

技术上,“桶”的好处也确实不少。

石油是液体,体积单位反映运输需求,你装船要算仓容,炼油要算输入量,管道也用体积计压。

体积单位比重量单位,在操作上更直观。

而且“桶”这个单位,早已嵌入了全球石油经济体系,从油价到库存,从交割到期货,“桶”无处不在。

小寻查了一下2024年布伦特原油交割规则,整张协议上连“吨”字都没有,全是“每桶价格”、“每日桶数”、“交货桶量”。

你不用桶,连期货都接不了,那未来呢?有没有可能改用别的单位?

有些人呼吁全面转向公制单位,特别是新兴市场国家,比如中国和印度,都提过要建立更符合自身的交易系统。

可说到底,交易是博弈,不是数学题。谁主导体系,谁就有话语权。

美国和西方石油巨头主导期货交易、定价机制、航运保险,这种格局没改,桶的地位就不会变。

所以哪怕吨更科学,升更精确,桶依然是全球能源贸易的“默认设定”。

这就是现实:一边喊改革,一边用老标准。

你说讽刺吗?不讽刺,这才是真实世界的经济逻辑。

结语:

小寻认为,石油用“桶”来计量,是传统、是规则、也是权力。

你以为“桶”只是一个单位?它其实是全球能源秩序的密码。

为什么不改?因为没人敢改;为什么改不动?因为习惯背后站着的是巨头与利益。

你说158.98升、137公斤、一吨7.33桶,这些数字记得熟不熟不重要,重要的是,你得听得懂“桶”的语言,才能站在油价规则桌上开口说话。

参考资料:

中油网能源频道:《一桶石油等于多少公斤?全球原油单位换算全解析》

国家能源局直属信息平台:《石油桶标准由来:从酒桶到交易工具》

评论